在美中国领养儿童超8万人 寻根路坎坷

【侨报记者邱晨图文报道】整个群体看,来自中国的领养儿童在美国成长是快乐的,生活上几乎未遭受过痛苦,可这个群体却面对着一些共同的无解问题,如身份的认同——到底是中国人还是美国人?到了一定的年龄段,他们会问及养父母:他们是从哪里来的,生身父母在哪里?改革开放之后,中国出现了第一批在中国国家民政局注册来美的领养儿,目前这一群体已超过8万人,虽然这个群体中的许多人现已成年,可他们仍会被这些无解的问题困扰。

家乡:那座无法跨越的桥

李军6岁时由家住西雅图的庞兹(Rita and Louis Poncz)夫妇领养,他对此前的生活没有多少印象,只有一些记忆中的残片:每当他希望回想起一些自己在中国的生活时,脑海中总是出现同一个镜头——那是在上学的路上,要过一座桥,可这时他偏偏急着去卫生间……。

被领养之前,李军的身体状况不佳,肚子不舒服,需要做手术调整,只有到了美国,在医院里做了手术之后,他人才舒服了,似乎这时他才有了童年的记忆。“在来美国前,可能太多的注意力集中在不舒服的身体上了,没有闲暇注意其它的事情,因此才没有什么记忆吧。”李军推测说。

他对美国的第一印象是在小学校里上一年级时的情形,那是一所私立学校,与许多同学一起玩,可当时他不会讲英语,同学之间只能用“手语”交流,或干脆保持沉默。

李军记得当时妈妈(Rita Poncz)总是随身带一本汉英词典,因为随时都会用得上,家里到处贴满了中英文字条,以便李军与父母交流。在成长过程中,有很长一段时间,李军并未意识到自己还有生身父母,“只知道庞兹夫妇是自己的父母。”大概是9岁或10岁时,李军的脑子里第一次萌生了要找自己生身父母的念头。今年28岁的李军说,至于是什么原因诱发他产生了这样的想法他自己也不清楚。他猜想是因为看了养父母为他编辑的成长过程影集才有了这样的想法,在那本影集中,有他在中国时留下的照片。

“我把我要找生身父母的想法与养父母讲了,他们并不忌讳我有这种想法,而且还鼓励我去找”。李军的哥哥,另一名庞兹夫妇领养的中国孩子李祥(Li Xiang Poncz)找到生身父母后,庞兹夫妇还鼓励李祥回家看看,与自己的生身父母团聚。

李军在房车的铺位是在汽车的顶端。

2009年,李军到北京做“外教”的第二年,曾去苏州找过自己的生身父母,可毫无结果。“我记忆中只有那座桥,那座我上学途中要过的桥,可我没能找到。”李军找到了他来美前生活过的福利院,可院方并没有任何有关他父母的记录。根据苏州这家福利院的提示,李军到了北京的相关机构查找资料,但有关其父母的记录几乎是空白。“当时寻找生身父母主要是好奇心驱使:生身父母长什么样、他们的背景如何等等?当然,也有一大堆问题想问他们,比如,为什么当年要弃养我?”李军努力了一段时间,可一点线索都没找到,实在没办法,李军只好放弃了寻找生身父母的念头。

亲骨肉相逢 泪水淹没欢乐

由于媒体与一个负责安排中国儿童领养的机构帮忙,李军的哥哥李祥几乎不费吹灰之力就找到了生身父母。2016年春节,李祥带着自己新婚不久的太太回苏州老家,与生身父母一起过了年。这是李祥第二次回苏州看望生身父母,而他多米尼加裔的太太则是头一次到中国见“公婆”。

3年前,李祥第一次拜访生身父母时由李军陪同,李军研究生读的是“中国学”,能讲不带口音的“普通话”。虽然李祥8岁时才来美国,可他已不会讲中文了,与生身父母交流全靠弟弟李军做翻译。

在第一次见到生身父母之前,李祥想问父母的问题有一堆,可真见到了他们,李祥又没直接问那些他特别想问的问题。李祥的经历与李军不同,李军据信是被生身父母遗弃的,而李祥当年是在苏州火车站与家人走失的。

李祥第一次与生身父母相见是在苏州火车站,父母带了几个亲戚来接李祥与李军,他们是哭着与失散多年的亲骨肉重逢的。不管李祥听没听懂,李祥的生身父母向他诉说了一堆表达愧疚的话。然后,李祥与李军便随着生身父母回到了他们苏州的家。

李祥的生身父母有太多问题要问他,而李祥也有太多的问题要问他们,可双方当时问出来的问题却只是些最没“深度”的,如生活怎样,健康情况如何等等,双方都在有意回避了那些“敏感”话题。

李祥兄弟二人在苏州老家住了一星期,这时李祥与父母间才开始接触深层次的话题,而且不是面对面地交流,而是李祥不在场时由其父母讲给李军,再由李军向李祥转达。李祥的生身父母给李军讲了很多,李军与李祥单独在一起时,又把他小时的事告诉了他。

李祥近8岁那年与家人走失,警察把他送到了当地的福利院,后来通过一个领养机构,李祥来到了美国的养父母庞兹夫妇身边。他开始很抗拒,有很长一段时间拒绝叫庞兹夫妇爸妈。李祥在美国衣食无忧,生活得很快乐,可他的生身父母却在中国找了他十几年。

李祥在罗切斯特大学读完了研究生,获得了工商管理硕士学位,现在在做成本规划师。他的太太就是当年读研究生时认识的同学。

返乡应聘遭歧视 “只招白人老外”

李军在街头试图向路人介绍自己的基金会。

黑头发黄皮肤的李军在美国的“洋人”聚居区长大,可他从未遭受过歧视。研究生毕业后,他在中国高校教授英语4年,许多人以为他是中国人,因为他说中文没有“洋腔洋调”。只有当他说英文时人们才意识到他是个美国人。在中国,李军也没有经历过种族歧视。

可有些中国领养儿就未必如此幸运了。李军说,他的一个曾在超市工作的领养儿朋友,就因为其黄种人的长相而遭到这家超市老板的欺辱。

美国是个多元化的社会,人们对于歧视有很高的警觉性。可有些领养儿是回到中国时才遭遇歧视的,这让他们想不通。

毕业于匹茨堡大学的陈荷,8岁时被美国家庭领养。她很愿意回到中国工作,可她在中国应聘时却遭遇过种族歧视。陈荷中英文俱佳,是一名出色的译员,但她更希望有机会做一名在中国学校教英语的“外籍教师”。

她应聘的经历并不愉快:双方面谈时,中方人员跟她说,他们要找一个外国人,潜台词是陈荷的长相与中国人没有什么区别。陈荷回家后把自己的头发染成了金色,希望能与普通中国人有些区别。可当她再与那个用人机构联系时,对方却回应说:“我们要找的是白皮肤的‘老外’,”因为“白人老外”教书对中国学生才具有更强的吸引力,正因如此付给那些“老外”的薪水也更高些。

每次提到这段经历陈荷都很生气。虽然受了些委屈,可她仍然愿意留在中国工作。

创建基金会服务领养儿群体

22年前随首批中国领养儿童来到美国的李军,如今在创办美国归来天使基金会,以服务领养儿群体中的弟妹。

去年年底,他与该基金会的共同创办人黄海租借了一部旅行房车,开始了美西之旅,边募款边推广基金会的理念。

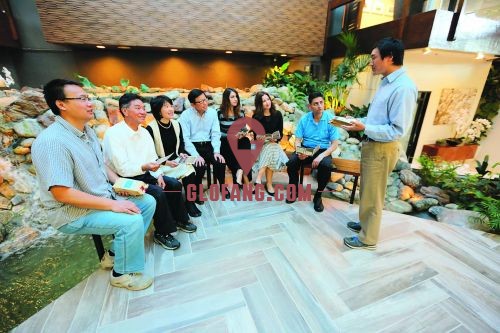

李军与黄海在橙县的一家企业宣讲他们创建归来天使基金会的理念。

在洛杉矶见到李军与黄海时,他们走走停停已经行驶了2000多公里,一脸风尘仆仆的样子,身上和房车内还散发着多日未洗浴的体味。他们此行生活比较艰苦,吃、住、行都要以省钱为原则:最早两人将房车停泊到专门的停车场,后因要节约费用,便决定不再去专用停车场,而是将车辆停在一些可在夜间泊车的公共停车场,或朋友家。

可问题是,他们要去一些店家上厕所或洗脸,而且无法洗澡,只有到了朋友家他们才有洗浴的机会,有时两人一周才能洗一次澡。为了省钱,他们甚至在北加州时都舍不得开空调,有时晚上气温太低,会被冻醒两三次。

李军与黄海表示,美国归来天使基金会是一个中国领养儿童群体自发创建的组织,其宗旨是发动那些领养人群中已成人的大哥哥、大姐姐,协助那些有着共同经历的弟妹成长。目前全美中国领养儿约有8.4万人,平均年龄为9.5岁,其中18岁以上者为1300人至2000人。

李军与黄海一路上打出的标语是,领养儿在美国生活得很好,他们成人后要回报中美两个母亲国;领养儿共同的群体愿望是,发挥他们在中美间血脉纽带角色的优势,消除两国间的误解,维护双边的和谐发展关系。